Column: 2021年という年

~ニュースレター66号(2021年12月発行)より抜粋 ~

日加協会会員 K.I.

※ this is a personal opinion ※

2021年はなんとも妙な年であった。

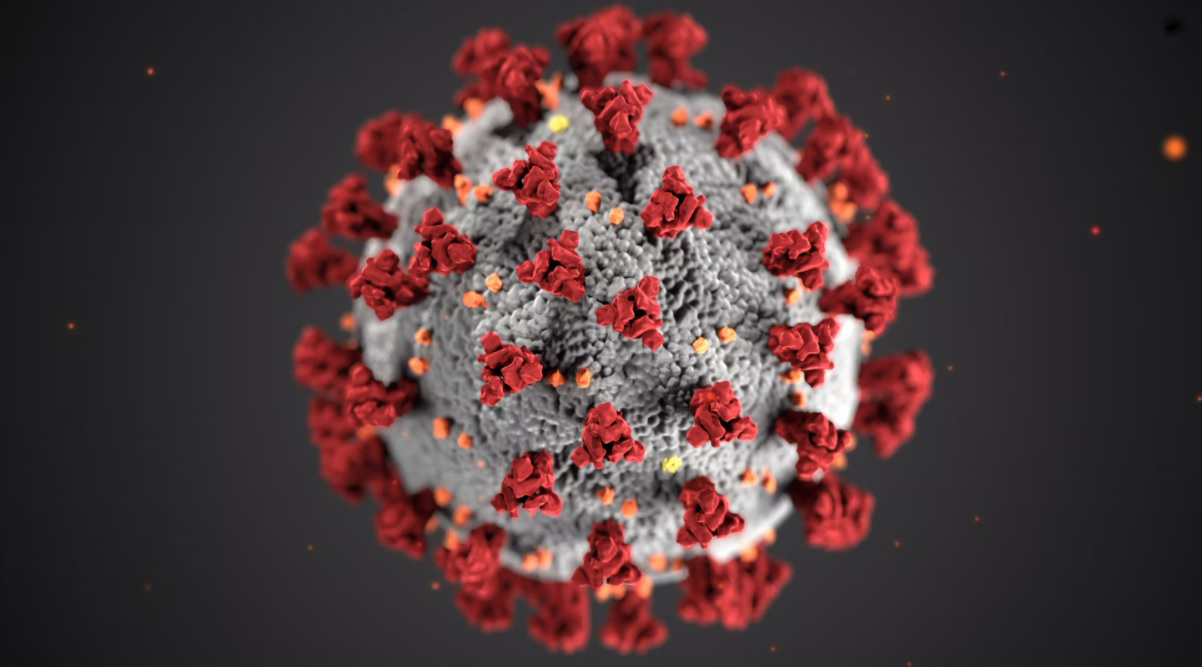

コロナ19という未知のウィルスが前年からの世界的流行を続け、次々と変異種を作り出して人間という宿主に襲いかかる。前年に隣国アメリカではコロナを鼻先で笑っていたトランプ大統領がコロナに罹患するや「上級市民」よろしく特別治療を与えられて回復、他方で多くの一般市民の罹患者は命を落とし続けた。カナダは、2003年にコロナと同じく中国南部から始まったSARSでひどい目に遭った。香港で中国からの参加者を含む7人の医学関係者が会食して、それぞれ帰国、この7人があっという間に海の向こうに感染を広げ、先進医療を誇ったトロントの病院で院内感染が止まらなくなり、悲惨な状況となった。当時WHOのブルントラント事務局長は中国の情報隠ぺいを公開の場で強く非難、他方中国人民解放軍は「感染症は安全保障問題であるから国家機密である」と公言した。それでもWHO西太平洋地域事務局長を勤めていた尾身茂博士は粘り強く中国政府と交渉し、遂に中国南部にWHO専門家が入ることを実現した。他方、「コロナはパンデミックではない」と当初述べていた現テドロスWHO事務局長(前エチオピア外相、元保健相)は、隣国ジブチ(内陸国エチオピアの事実上唯一の海港)と首都アディスアベバを結ぶ鉄道を中国が丸抱えで建設し、かつ運営していることに象徴されるエチオピアと中国の関係を象徴するような対応をとり続けてきている。世界中の人間の保健に目を配り、特に脆弱な人々に寄り添うべきWHOが政治的配慮で行動していては、世界中の人間の健康を守るという任務を全うすることはできない。SARSの場合は、ブルントラント事務局長の毅然たる態度と尾身事務局長のプロフェッショナリズムが抑え込みに効果を発することになったのだが、コロナとの闘いにおける根源的問題のひとつはWHOのプロフェッショナリズムに疑問符がついたような印象が与えられたことにある。仮に事実とすれば残念と言わざるを得ない。

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

カナダはSARSの悲劇の経験もあり、コロナ対応は素早かったと言われている。これまでに181万5215人が罹患して175万6185人が快癒、2万9827人が亡くなった。人口の大きな違いがあるとはいえ、4920万人近くが罹患して、78万7064人が亡くなったアメリカの惨状とは次元を異にする。

そうした中で、1年延期されていたオリンピックとパラリンピックが東京で開かれた。カナダ選手団は健闘し、オリンピックでは女子サッカーが金メダルを獲得するなど目覚ましい活躍を見せた。水泳、柔道、ウェイトリフティング、ソフトボール、ボート、カヌー、陸上競技、自転車などでの活躍をご記憶の会員の方々も多いのではないかと拝察する。さらにパラリンピックではカナダ選手は5つの金メダル、10の銀メダル、6つの銅メダルのほか多くの入賞者を輩出した。閉会後、カナダ・パラリンピック委員会のマーク・アンドレ・ファビアン会長は次のメッセージを発表した。

「東京パラリンピック2020は、選手たちのパフォーマンス、美しい会場、カナダチームにとって安全な環境など、並外れたものであった。難しい状況下でかくも良くオーガナイズされた大会を実現してくれた日本の人々に感謝している。試合会場での素晴らしい結果を越えて、東京2020はパラリンピック活動の成長にとって大きな成功であった。スポーツを最高の水準で見せ、多くの卓越した話や人間性の話に溢れ、そしてスポーツがいかに世界中に良いインパクトを与えることができるかを示したのである。」

マーク・アンドレ・ファビアン会長 (Source)

ここではオリンピック精神の真髄に触れているが、カナダの報道陣も、自国選手たちの活躍を報じつつ、コロナという難しい環境下で開催した日本の人々、そして人々が競いながら同じ夢を追うことについてもリポートしていった。オリンピック開催前の日本人の多くの人が懐疑論を抱いていたが、しかし、開催されると皆が一緒に何かを経験するということ、スポーツは選手もそうでない人も人々を一緒につなぐということを示していったと報じた。選手と記者団のバスに向かって沿道から「がんばって、GOOD LUCK!」と手書きしたボードを掲げて手を振る日本人親子の写真を大きく報道するなど、オリンピック、パラリンピック、スポーツに向き合う温かい姿を報じた。

東京オリンピック2020は、昨今商業主義や開催国の「国威発揚」に悪用されてきたオリンピックをクーベルタン男爵精神・原点に立ち返らせる絶好の機会であったにもかかわらず、日本オリンピック委員会も、政府もそのようなことは考えていなかったような印象を筆者は持たざるをえなかった。また、メディアに至っては、この数年あたかも「おもてなし」がオリンピック精神であるかのような不思議なテレビ番組をいくつも見た。また記憶違いでなければ、オリンピック開催期間中には、勝敗ではなく大国も小国も、強いアスリートもそれほどでもないアスリートも一緒に同じ夢に向かって競技をする、という側面を報じる場面には出会わなかったような気がする。

翻って、かつて1964年のオリンピックを東京に招致することに成功したのは、東京こそが(下馬評では圧勝すると思われていたアメリカのデトロイトではなく)オリンピックの原点に立った大会を開催できると、IOC総会(1959年のミュンヘン総会で1964年の開催地を決定した)において各国委員が信じるにいたったからであった。

今では実感がわきにくいが、戦争が終わって十年少々しかたっていなかった1959年に、IOCの主流を占めるヨーロッパの人々はそもそもアジアに関心はなく、東京については、はるか彼方の「極東」にある、公衆衛生状態も定かでないような街ではないのか、といった程度のイメージしかなかった。そうした国際環境下で開かれた総会で、アメリカ・オリンピック委員会の代表はKODAKのカラースライドを惜しげもなく使い、45分間の持ち時間を使いきった演説が終了した時にはデトロイトで勝負ありと思われた。続いて登壇したのは日本オリンピック委員会代表の平沢和重氏。当時の日本に高価なKODAKのカラースライドなどを使える資金的余裕はなく、平沢氏は脇に数冊の本を抱えて登壇した。

平沢氏は、冒頭あいさつに続けて、やおらこう切り出した。

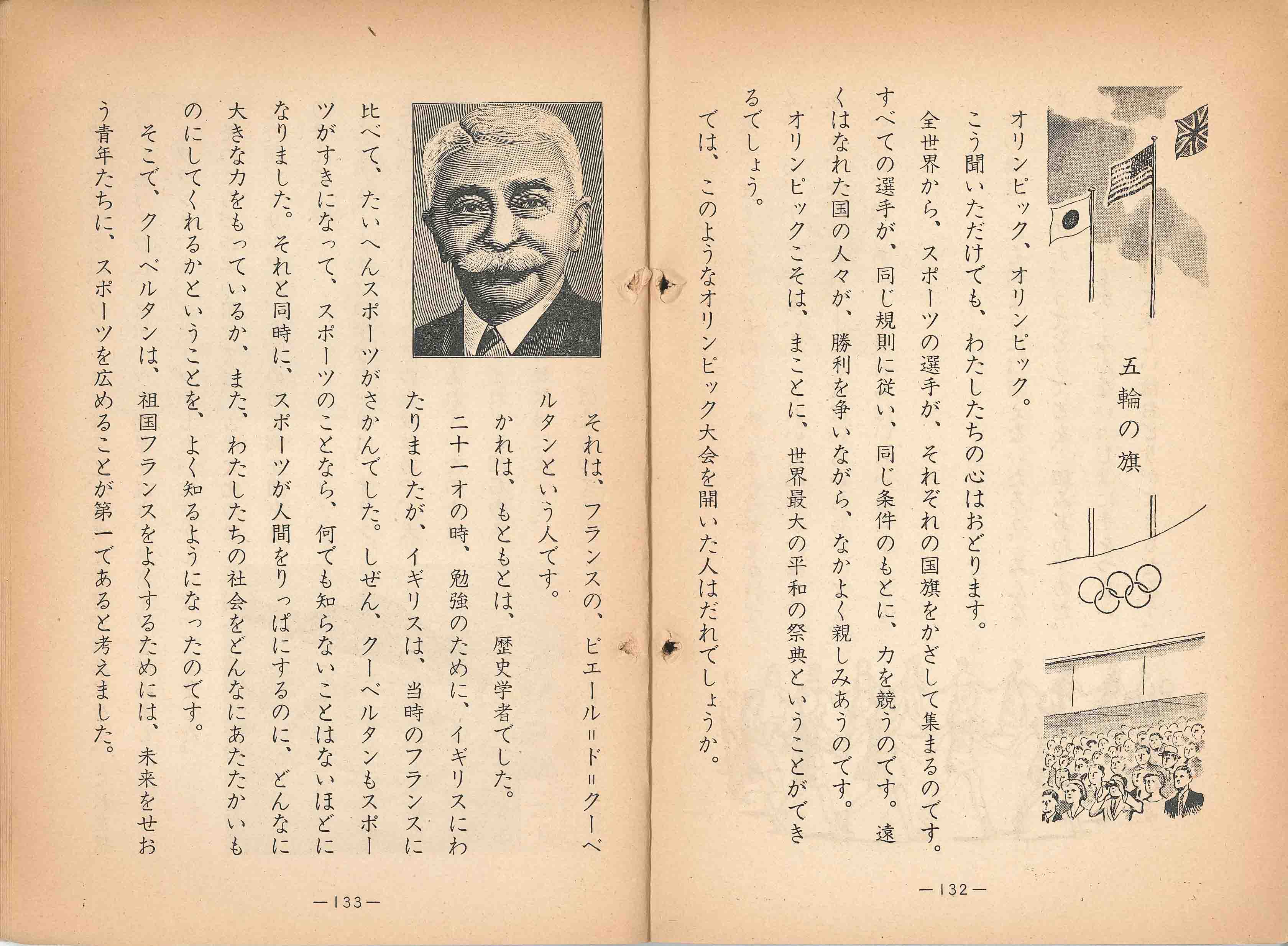

「(・・・)ここに日本の小学校六年生用の教科書があります。この教科書の七ページにわたって『五輪の旗』と題する話がのせられています。この話は、オリンピック競技の始まり、その基本理念と近代オリンピック競技の父クーベルタン男爵の生涯について述べている(・・・)日本の子供たちはみな、オリンピック精神を体得し、クーベルタン男爵の功績を知っているということであります。」

平沢和重 (国際社会のなかの日本―平沢和重遺稿集)

すなわち、オリンピックに参加する日本の青年たちはこのように子供の時からオリンピック精神を深く理解していると強調し、また東京は近代都市であって水は衛生的であることなど、日本のことを途上国と思っている欧米の委員たちを安心させる事実関係も解説した。平沢氏は、持ち時間の3分の1、わずか15分で明確なメッセージをぴたりとまとめ上げて満場の拍手を受け、1回目の投票で東京が下馬評を覆して圧勝したのである。では、東京は何故下馬評を覆して圧勝できたのだろうか。

クーベルタン男爵

Photograph from Bain News Service., Public domain, via Wikimedia Commons

実は、平沢氏は日本のすべての子供たちがクーベルタン男爵の精神を理解していることなどを述べた上で、「日本は戦争の国から平和の国になったのであります。」と言い切り、満場がわっと沸いたのであった。これは平沢氏と長年一緒に仕事をしてみえたI氏から、筆者が直接伺った実話である。

このように書いたうえで、東京パラリンピック2020で躍動するアスリートたちを多くの人がテレビなどを通じて見て、健常者と障がい者の垣根を超えた包摂的な社会実現への関心が高まったように思えるということにも触れたい。先述したカナダ・パラリンピック委員会会長のコメントもそうしたことが念頭にあったのではないだろうか。それが事実であるとすれば、人々の心がバリアフリーになっていくこと、バリアフリーがなかなか実現しない日本の現状が変わっていくこと、そして途上国における障がい者への具体的施策が実現していくこと、せめて2021年がそういう社会や世界の実現への出発点になるとよいのだが・・。

2022年はどのような年になるのだろうか。年初に予定されている北京の冬季オリンピックが開催国の「国威発揚」にフル活用されてクーベルタン男爵の理想からは遠いものになることが容易に予測される一方で、せめてコロナとの闘いは前進するのだろうか。そうした中で、カナダと日本は、ともに「文化の多様性」の重要性を強調してきた国であり、また、ともに「人間の安全保障」の本家を自認してきた国として、もう少し明るい世界を創るためにささやかながらもリーダーシップを発揮できるのだろうか。

(注:このエッセーの内容は執筆者K.I.の個人的な考えであり、日加協会の立場や意見を代表するものではありません。)

Newsletter #66 より抜粋(数字・内容等は2021年12月の執筆時点のもの)