Column: オタワ便り NO.39 (2025年7月)

オタワ便り第39回 2025年7月 G7カナナスキス・サミット

山野内在カナダ大使

日加協会の皆様、日加関係を応援頂いている皆様、こんにちは。

はじめに

6月のオタワは、1年で最も美しい時期です。街中に緑が溢れ、雲ひとつなく青空が広がる好天が続き(勿論、雨天もない訳ではありませんが)、オタワ川とリドー川の水面が陽光を反射して煌めきます。午前5時過ぎに日が昇り、日没は午後9頃。実際は9時半過ぎまで明るいのです。

一方、世界に目を転じれば、イスラエルとイランの状況は国際社会の大きな懸念材料です。米国はバンカーバスターでイランの核施設を攻撃。21世紀の厳しい地政学的な現実を見せつけました。

そんな中、2025年のG7サミットが6月16、17日、アルバータ州の有名な避暑地カナナスキスにて開催されました。1975年11月にランブイエで開催された最初のサミットから50年です。

ランブイエ・サミット

写真出典:Wikipedia

ランブイエは、オイル・ショック後の世界経済を首脳間で率直に議論する革新的な場でした。それがソ連のアフガン侵攻を受けた1980年のベネチア・サミット以降は冷戦の厳しい現実を反映した議論の場へと変わったのです。そして、ベルリンの壁が崩壊し冷戦終了後のサミットは「平和の配当」を議論する場となりました。1997年のデンバー・サミットはロシアを正式にメンバーとするG8の発足です。が、2014年のロシアのクリミア侵攻で、再びG7となりました。G7は、常に時代を反映し、問題意識を国際社会と共有しつつ、政策的な方向性を提示して来ました。グローバル・ガバナンスを論じる上で核心的な役割を果たして来たと思います。50年目の今年のG7サミットもまた激動の時代を象徴しています。後世の歴史家がどう論評するか非常に興味があります。

そこで、今回の「オタワ便り」は、G7カナナスキス・サミットについてです。既に、様々報道され、深く分析もされていると思いますが、特に、カナダの内政の文脈も含めカナナスキス・サミットの意味合いについて考えてみたいと思います。

カナナスキス・サミット集合写真

写真出典: 官邸ホームページ

2024年プーリア・サミット最終日の不思議

G7サミットは、世界で最も影響力のある7人の首脳が集う場です(正確に言えば、EU首脳を入れると9人ですが)。ということは、世界で最も多忙な首脳が2〜3日間を共有する訳ですから、日程調整は非常に大変です。故に、G7では事前に十分に調整を済ませて、サミット終了時に翌年のサミットの開催日と開催場所を発表するのが慣行となっています。ところが、昨年のイタリアはプーリア・サミットが終了した2024年6月15日には、カナダが議長国としてアルバータ州のカナナスキスにて開催することは発表されましたが、日程については発表されませんでした。異例のことでした。

何故、場所だけ発表して、日程は発表しなかったのか? カナダ政府からの明確な説明はありませんでした。実は、サミットが開催される国の大使館にとっては、サミットに関連する様々な準備の観点からは、日程を把握することは非常に重要なのです。そこで、何故、日程が後回しになったのか、カナダの内政状況を見れば、その背景が浮かび上がって来ます。

サミット会場入口看板

写真ご提供: 山野内大使

カナダ内政とサミット

2024年6月当時を振り返ると、トルドー政権の支持率は非常に低く、総選挙が取り沙汰される状況でした。前回選挙が2021年9月で、制度上そこから4年目の2025年10月の第3月曜日までには必ず選挙が行われる訳です。内政状況の厳しい中、トルドー首相は選挙の時期を慎重に探っていると言われていました。その際に考慮されるのが3つの要因でした。まず、カナダ経済、景気の良し悪しは選挙結果に直結します。次に、米国大統領選挙の帰趨です。トランプ再登板となれば、それこそが選挙の最大論点になると読んでいたと言われています。そして、G7カナナスキス・サミットの日程です。日頃は、外交への関心は高くないのが一般のカナダ人です。ましてG7は全く注目されていません。が、議長として世界のリーダーを集めて采配を振るう姿を見せることは選挙にプラスという視点です。

カナダの内政・外交関係者の間で様々な憶測が飛び交っていました。例えば、予算等の内政のカレンダーを考慮し、選挙前のサミットなら3月もあり得るとの見方もありました。いずれにせよ、トルドー政権は2023年の年末までには各国と調整しサミット日程は2025年6月15〜17日と決めました。注目されるのは、米国のトランプ新政権との関係でコミュニケーションが取れていたのか否かですが、正直言って、私には分かりません。多国間の議論よりも二国間の取引を嗜好するトランプ大統領のサミット参加は極めて重要な要素です。まして、カナダが議長であった2018年シャルルボア・サミットでの苦い出来事を踏まえると、一層重要かつ微妙な問題です。

その後のカナダの内政は、皆様ご承知のとおりです。

カーニー首相の登場とG7カナナスキス・サミット

まず、2025年年明けからの主な動きを記します。

1月6日、トルドー首相が辞任を表明、自由党党首選が始まる

3月9日、マーク・カーニー元カナダ中央銀行総裁が自由党党首に選出

3月14日、マーク・カーニー首相就任

3月23日、議会解散。連邦選挙戦始まる

4月28日、連邦選挙。カーニー首相率いる自由党勝利

5月13日、カーニー首相組閣

5月27日、カナダ連邦議会にてチャールズ国王の王座演説(Speech from the Throne)

6月16〜17日、G7カナナスキス・サミット

カーニー首相は、教育者を父にノースウエスト準州で生まれ、アルバータ州のエドモントンで育ちます。トルドー前首相とは正反対の庶民の出身です。奨学金を得て、ハーバード大学とオックスフォード大学を出た優秀な頭脳の持ち主。ゴールドマン・サックス(GS)等勤務を経て、カナダ中央銀行とイングランド銀行という2つの国の中央銀行総裁を務めた金融のプロ中のプロとして知られています。因みにGS勤務時代には東京在勤の経験があります。カナダ史上初の日本滞在経験を持つ首相です。とは言え、政治経験はゼロです。今年3月に自由党の党首選に勝利し、3月14日に第24代首相に就任した際には、議会に議席がありませんでした。これもカナダ史上初です。

そんなカーニー首相が、首相就任から僅か3ヵ月後に、激動の時代のG7サミットを議長をとして仕切ったのです。特に、「51番目の州」発言でカナダ国民に厳しく感情的な反発を引き起こしているのみならず、関税問題、環境問題、ウクライナ問題等で独自の立ち位置から議論するトランプ大統領を迎えているのです。しかも、G7サミットの直前に、イスラエルとイランの紛争も没発しました。見事な議事進行ぶりであったと思います。

その背景について、全くの私見を述べれば、カーニー首相とトランプ大統領の関係にあると思います。最初の電話会談は、カーニー首相就任から2週間後の3月28日に行われましたが、非常に生産的なトーンだったと言われています。この電話会談で、安全保障と経済を包括的に協議する交渉を立ち上げて、選挙後に開始する旨が合意されました。選挙戦は徐々に自由党に有利に推移していたとは言え、選挙結果を先取るような両者のやり取りが印象的でした。そして、4月28日の選挙に勝利した直後の5月5〜6日の訪米です。記者団を前にした両者の友好的な雰囲気がTVニュースで流れました。

ここで、注目すべきは、トランプ大統領がG7カナナスキス・サミットに出席する旨明言したことです。個々の案件で意見の食い違いがあるにせよ、大きな構図ではG7は多くの政策課題を基本的に共有しています。シェルパやポリティカル・ディレクターが議論を積み重ね、G7の外相会合や財務相会合で論点を整理して来ています。サミットは首脳の率直な議論にこそ意義がある訳で、トランプ出席が明確になったことで、サミット成功への道筋はほぼ見えたと思います。逆に、万が一にも欠席という事態であったとしたら、G7の一体性と信頼が大きく傷ついたでしょう。

カナナスキス・サミット

写真出典: 官邸ホームページ

G7〜連帯と一貫性と機会と

実は、サミットの前週に私は「トロント・スター」紙のインタビューを受けました。先方の質問は、国際情勢が緊迫し、トランプ大統領の特異なスタンスもある中、来週のカナナスキス・サミットに何を期待するかというものでした。私は、3点述べました。

第1に、G7の首脳が率直に議論することが何より重要であり、その結果、世界にG7としての連帯・結束・一体性を示すことを期待する。

第2に、過去50年間のG7には、それぞれの時代を背景にそれぞれの個性があるが、同時に、一貫性のある議論を積み重ねて来ている。例えば、広島サミットから議論が深まっているAIや経済安全保障等の議論が継続され、議論が深まることを期待する。

第3に、G7サミットは、そこに参加した各国との二国間首脳会談の貴重な機会であり、日米、日加、日韓等の首脳会談が円滑に行われ、外交的な成果が上がることを期待したい。

実際に、サミットが終わってみれば、カナナスキス・サミットは、総じてG7の連帯と一体性を十分に示せたと思います。事前には文書がまとまらない等の様々な報道もありました。共同声明は発出されませんでしたが、議論を全般的に総括した議長サマリーが発出され、合わせて、G7首脳が合意した次の7つの個別文書が発表されました

① イスラエル・イラン情勢

② カナナスキス山火事憲章

③ 重要鉱物アクション・プラン

④ AI

⑤ 量子

⑥ 国境を越えた抑圧(Transnational Repression)

⑦ 移民の密入国への対抗

また、議論の内容をみれば、これまでのサミットでの議論の積み重ねの上に一貫性と継続性をもって議論が進展していると思います。例えば、広島サミット以降、広島プロセスとして国際社会に定着しているAIに関する議論が進展しています。ガバナンスと競争を如何にバランスさせるかが鍵ですが、カナナスキスでは、AIのリスクと安全性に対処しつつ、経済性と競争力の観点からのAIの活用を強調する内容となっています。また、ここ数年の主要な課題である経済安全保障の論点は、脱炭素経済に不可欠な重要鉱物に関するより具体的な議論へと進展していると思います。

また、G7サミットの妙味は、予め準備していた案件のみならず、突発的に生じた事案に対してタイムリーにG7としてのメッセージを出すことにあります。今回は、正にイスラエル・イラン情勢がそうでした。勿論、中東を巡る情勢は複雑ですし、G7の中でも温度差はあります。しかし、その違いを超えて、緊張緩和を呼びかけた意義は大きいと思います。

更に、カーニー首相は、論点に応じて、G7以外の主要国をアウトリーチ国として招待して議論を深めました。ウクライナ情勢では、ゼレンスキー大統領とNATOのルッテ事務総長が参加しました。更に、重要鉱物とエネルギー供給網の強靭化も議論されましたが、そこには、インドのモディ首相、南アフリカのラマポーザ大統領、ブラジルのルーラ大統領らのグローバル・サウスを代表する国の首脳、更に韓国の李在明大統領、豪州のアルバニージ首相、メキシコのシェインバウム大統領も参加しました。

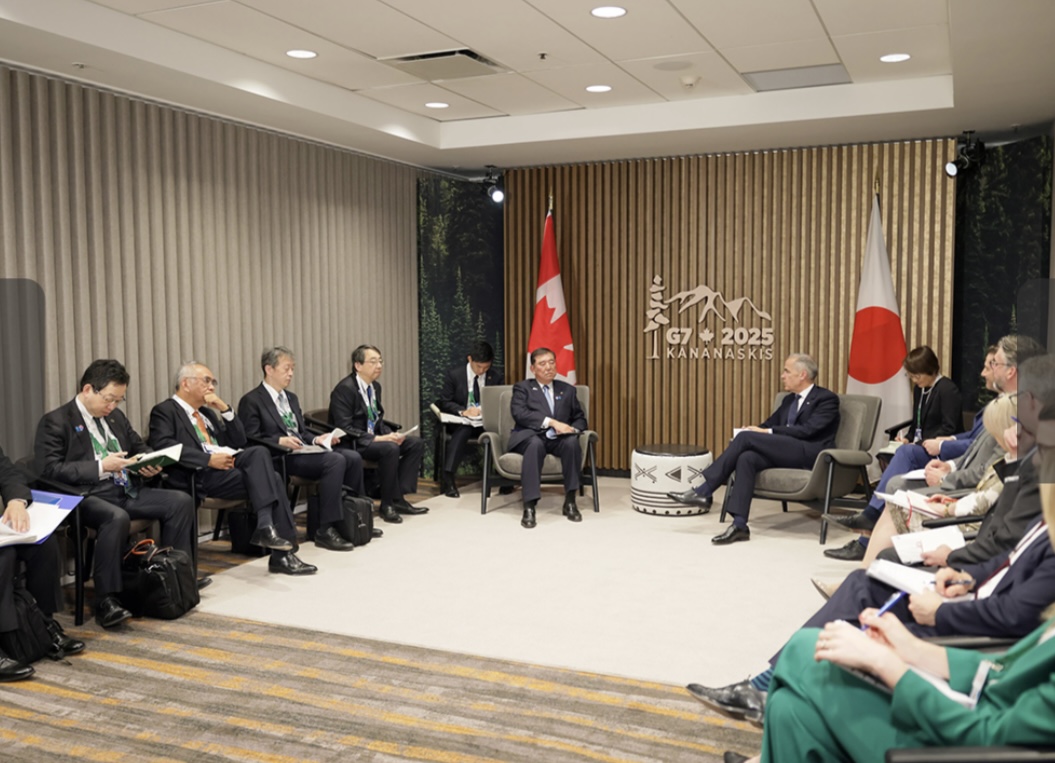

これは、G7首脳とアウトリーチ国との貴重な議論の場となったのみならず、個別の二国間首脳会談の機会を提供するものとなりました。実際、石破総理は、日米首脳会談、日加首脳会談、日独首脳会談に加え、韓国・豪州・ウクライナとも会談しました。

日米首脳会談

写真出典: 官邸ホームページ

サミット後の内政

サミットが終了し、6月17日夕刻、石破総理は内外記者会見を開き、サミットの意義等について表明され、質疑応答を行いました。その模様は日本時間18日(水)午前7時30分からNHKが生中継したのでご覧になった方も多いと思います。会見終了後は、帰国の途につかれました。私は、機側まで見送りしました。その後、カナダ外務省の儀典長やアルバータ州政府高官とも空港内貴賓室で懇談しましたが、一様に今回のサミットが非常に厳しい状況の中、無事に終わり、一定の成果を出したことに安堵の表情を浮かべてました。同時に、見事な采配振りを見せたカーニー首相を誇らしく思う旨述べていたのが印象的でした。

一方、出来る限り客観的に政治状況を見るべき私の立場から率直なコメントをすれば、見事にG7を仕切った今がカーニー首相の最良の時期であろうと感じます。G7が一応成功し、既に議会も夏季休会に入り、カーニー政権のハネムーン期だからです。秋に、議会が再開される頃には、4つの点で難しい局面が待っています。

① トランプ政権との交渉

② カナダ国民の最大関心事である生活費高騰、住宅問題、医療保険問題の再燃

③ 減税と国防費・各種支援プログラム増を両立する予算の可否

④ 論客ポリエーブ保守党党首との論戦

今後の展開に注目したいと思います。

日加首脳会談

写真出典: 官邸ホームページお

結語

サミット関連の全ての任務を終えて、私は6月18日朝の便でオタワに戻りました。その機中からカナダの大地を見ながら、一つの感慨が湧いて来ました。今回のサミットは50年の節目でしたが、50年という期間は時に苛烈な出来事を世界史上にもたらします。例えば、1900年から1950年までの50年間を見れば、日露戦争、第一次世界大戦、ロシア革命、大恐慌、ナチズム・ファシズム台頭、第二次世界大戦、核兵器登場、冷戦、中華人民共和国誕生等々です。この50年間と比べると1975年から2025年を見れば、勿論、深刻な問題は山積しているものの、世界規模の戦争は起こらず世界は何とか安定と平和と進歩を体現しているように思えます。そこにはG7の貢献があったのだと思います。

世界を見渡せば紛争も矛盾も欺瞞もありますが、同時に希望もあります。G7のメンバーとして、日本とカナダの協力関係の一層の深化・拡大に向けて精進したいと思います。

(了)

文中のリンクは日加協会においてはったものです。

Kananakis/カナナスキス

- アルバータ州について